本記事は、2025年3月1日に開催された株式会社プラスエム主催教員向けセミナー「社会に開かれた教育課程と探究学習のポイント」で田村学主任視学官にご講演いただいた内容を要約したものです。

※セミナーの実施報告はこちら

文部科学省初等中等局 田村学主任視学官 講演要旨

~資質能力の育成に向けた「深い学び」と「探究」~

今日のメインテーマは「探究」です。学習指導要領の改訂議論も進んでいるため、今後の方向性についての情報提供を交えながら、探究学習を進めるためのポイント、深い学び、カリキュラム・マネジメントについてお話します。

次期学習指導要領改訂の方向性

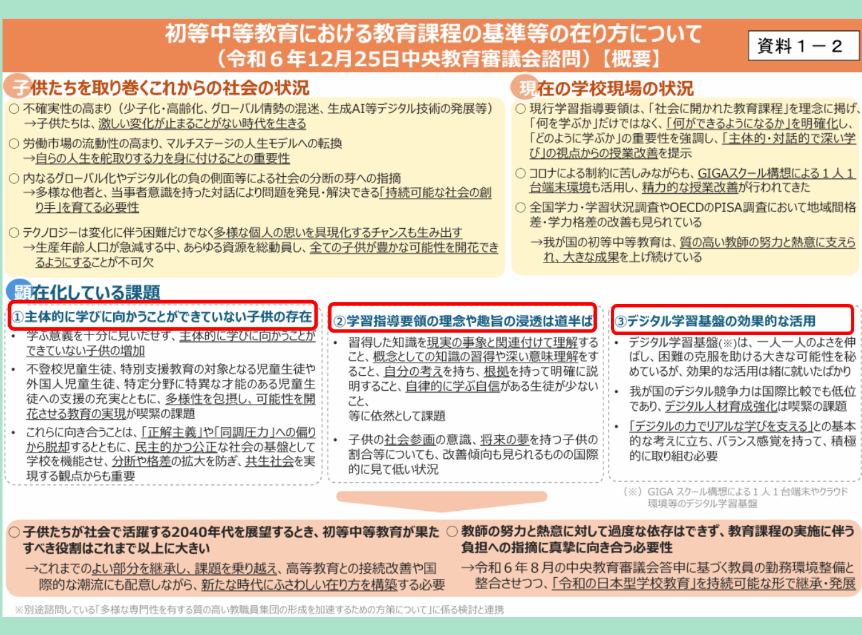

2024年12月25日、阿部文部科学大臣から中央教育審議会に次期学習指導要領の改訂について諮問されました。 諮問文では、国際的に見て日本の子供たちの学力は好ましい状態にあるとしたうえで、3つの課題が示されています。①主体的、自律的ではない子供の存在、②学習指導要領の方向性はおおむね妥当であるが、実現という点では道半ばである、③デジタル学習基盤の効果的活用の3点です。具体的な審議事項を見てみると、次期学習指導要領の改訂は、前回の改訂で行われた大きな転換をさらに熟成させるようなものになると考えてよいでしょう。詳しくは大臣諮問や有識者検討会の資料をご覧いただくとことをお勧めしますが、ここでは主要な内容をご紹介します。

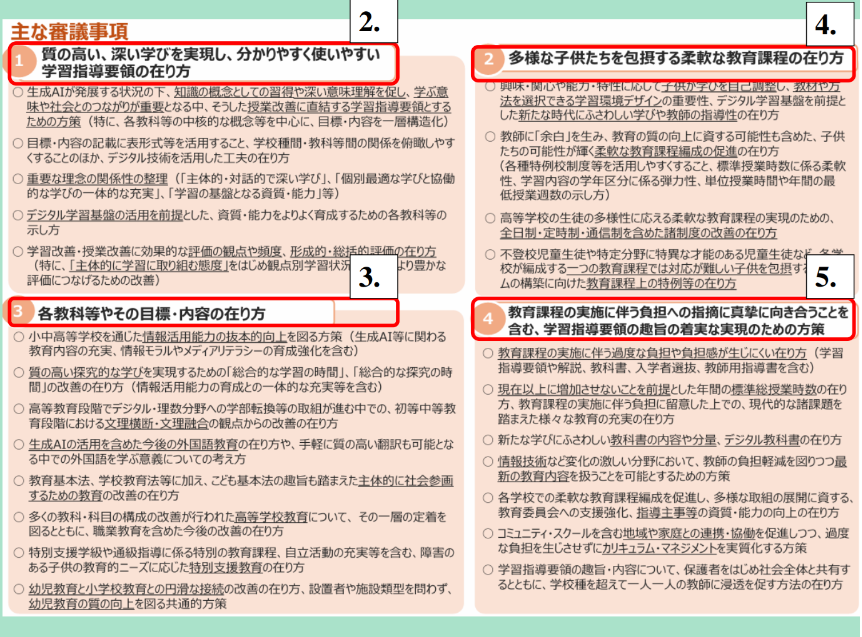

まず注目したい点は、分かりやすく使いやすい学習指導要領という点です。現行の学習指導要領にも示されている子供たちに身に着けてほしい知識や能力を整理・構造化し、中核的な概念や方略としてわかりやすく示すことはできないかという内容が挙げられています。次に注目すべきは、各学校や教育委員会で独自の創意工夫ができるような柔軟な教育課程の編成についてです。目黒区の研究開発学校や渋谷区の授業時数特例校のような、教育課程の基準を超えた取り組みの可能性が検討されています。そして今回のメインテーマである探究についても大きく取り上げられています。質の高い探究的な学びの実現に向け、情報活用能力の育成と一体的に考える必要性が示されており、今後もより一層、探究が求められていくことが見て取れます。

資質・能力の育成を目指す教育課程

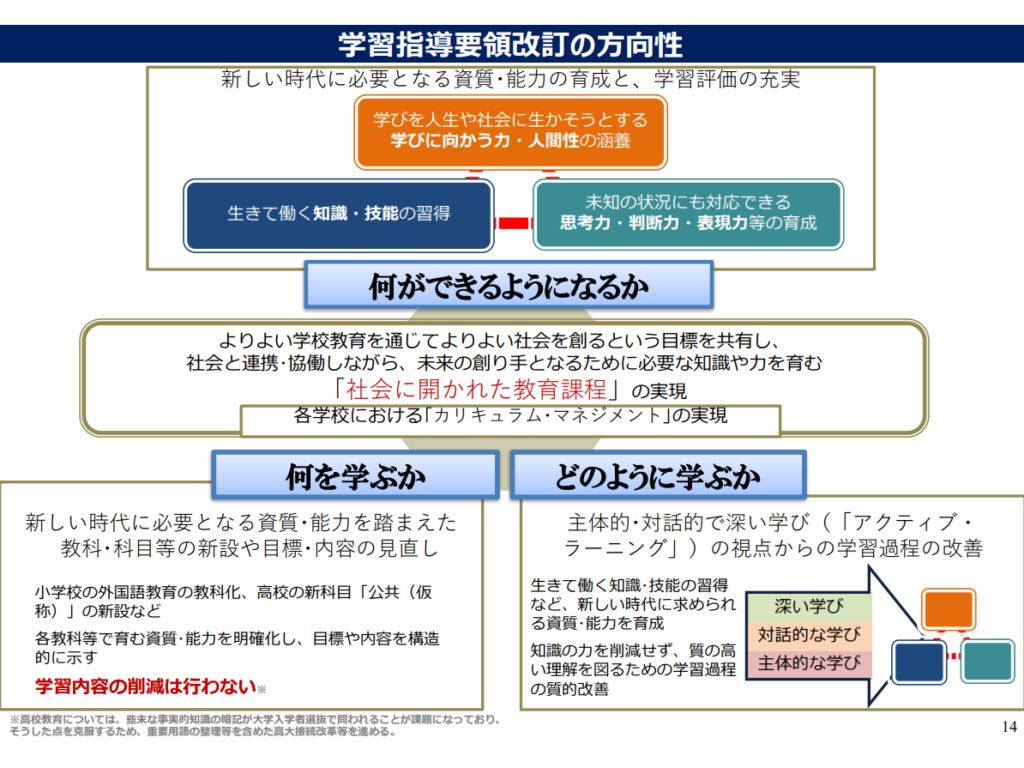

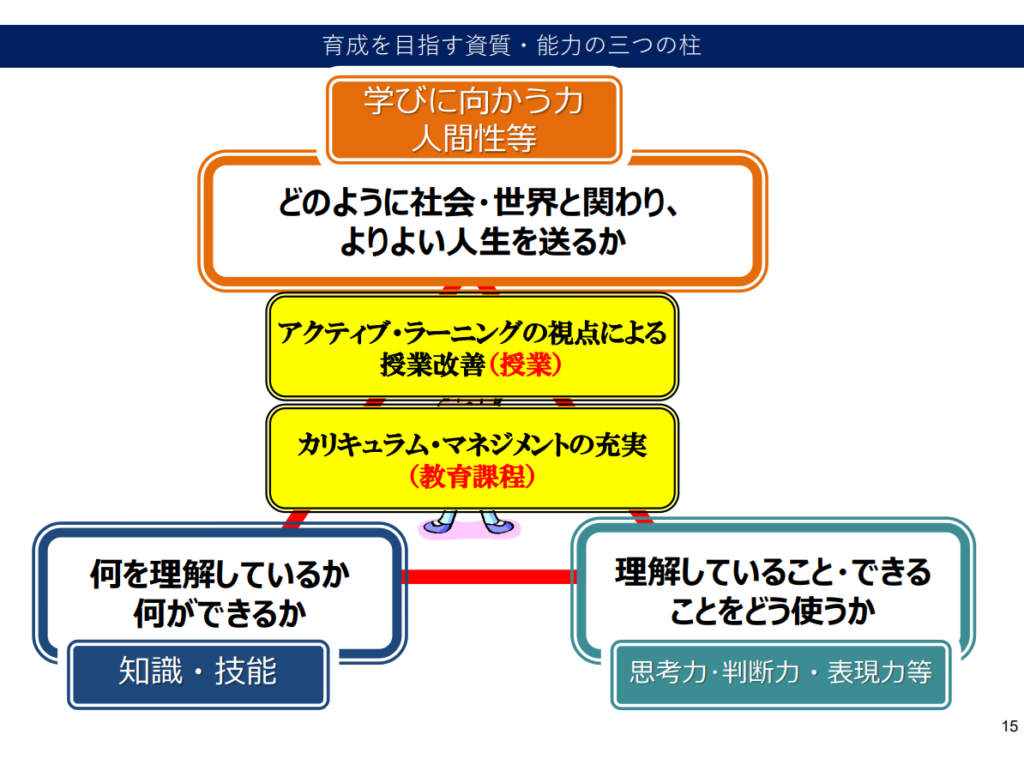

それでは本題の探究について話を進めていきますが、まずはおさらいです。現行の学習指導要領では、実際に社会で役立つ知識は子供たちが主体的に取り組むからこそ身に着くという考えの元、学習する子供の視点に立つこと(チャイルドセンター)で実施されてきました。そのため「何ができるようになるか」「何を学ぶか」に加え、「どのように学ぶか」がこれまで以上に重要となり、そこに「アクティブ・ラーニング」や「主体的・対話的で深い学び」というキーワードが入ってきたわけです。先生方が押さえるべき最重要事項は、「我々教員が目指すところは、子供たちの資質・能力の育成であり、そのためには主体的・対話的で深い学びの実現がカギになる。」ということです。この主体的・対話的で深い学びの実現には、「アクティブ・ラーニング視点の授業改善」と「カリキュラムマネジメントの充実」の両輪が必要となるのです。これらのキーワードは暗記するのではなく、先生方がその関係性をとらえ、自らの中で咀嚼するということが大切になります。

主体的・対話的で、深い学び

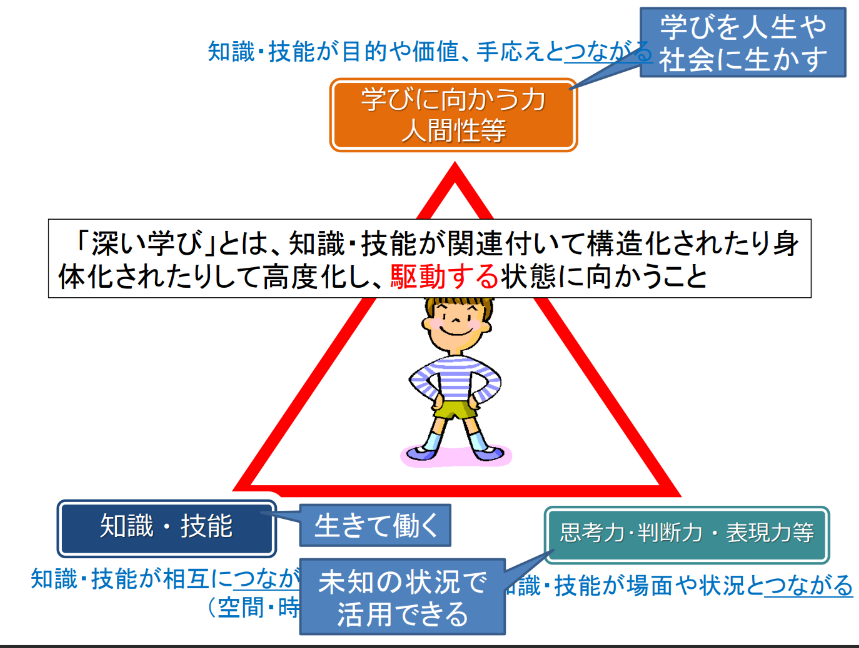

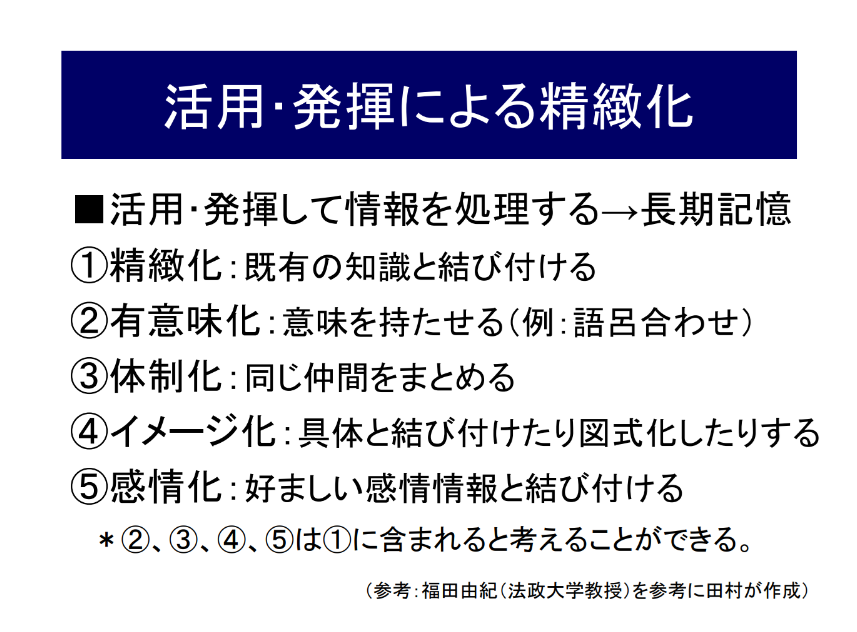

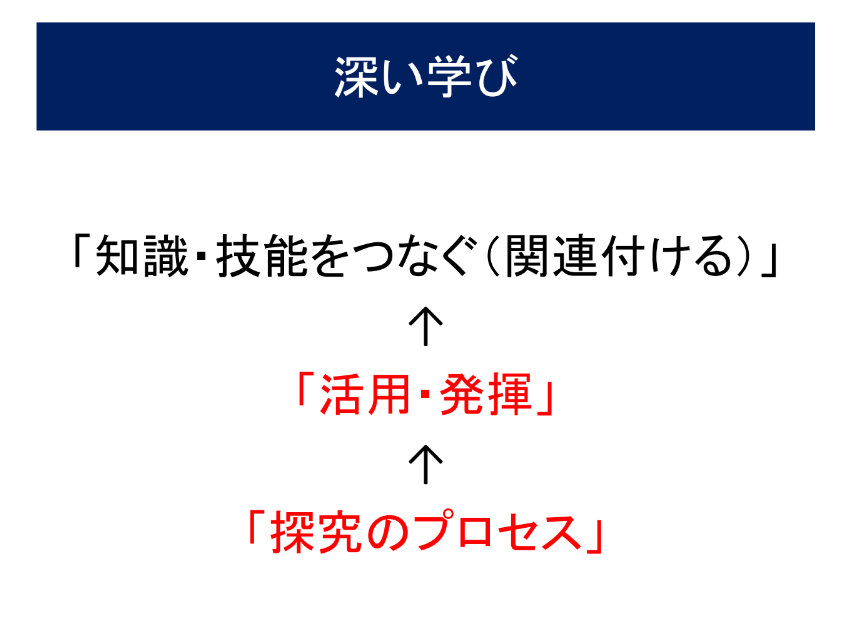

主体的・対話的で、深い学びについては、とりわけイメージしづらいを思われる「深い学び」に着目してお話します。「深い学び」は、知のネットワーク化(精緻化/コネクト)と考えると捉えやすいかと思います。「バラバラだった知識や技能が関連づいて高度なものとなり、自由自在に活用できる状態になること」それが深い学びです。この知のネットワーク化を実現するためには、「活用・発揮」が重要であり、授業の中で話す・書くといったアウトプットを潤沢に質高く実施することで知識が繋がり、長期記憶として定着するのです。だからアクティブ・ラーニングが重要だということです。

探究の価値

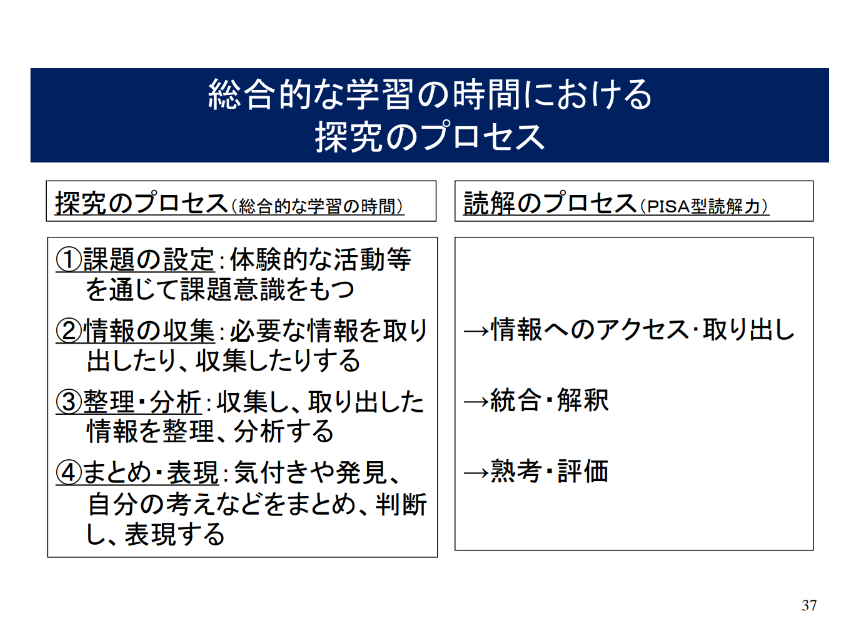

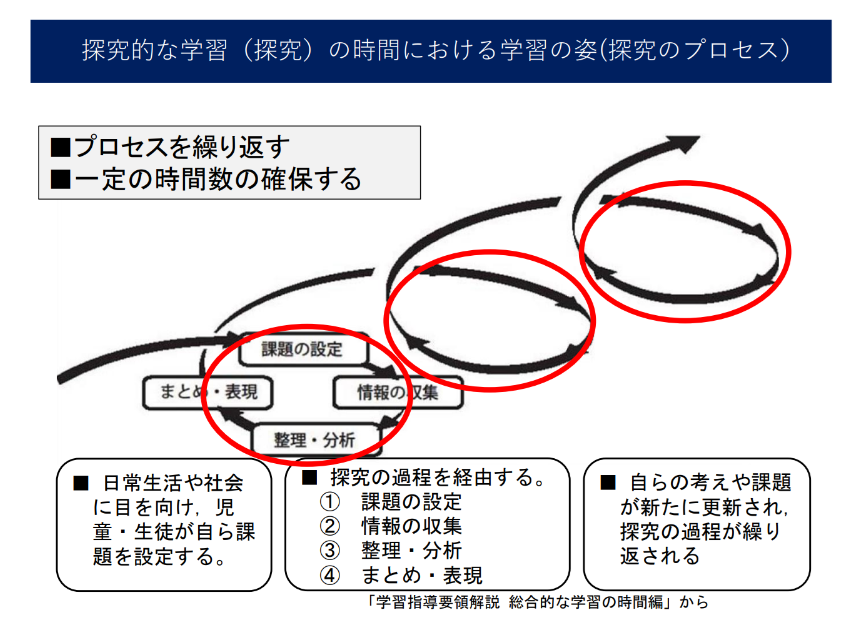

これまでお話した「活用・発揮」の場面が数多く出てくるのが、探究のプロセスです。探究の基本プロセスは、①課題の設定、②情報の収集、③整理・分析、④まとめ・表現であり、これを繰り返し行うことになります。情報の収集では社会科の資料活用能力、整理・分析では算数・数学の統計やデータ活用能力、まとめ・表現では国語の文章表現・作文・発表の能力というように、探究のプロセスの中で、教科科目の資質・能力が繰り返し活用・発揮され、精緻化されることで深い学びにつながるのです。

総合的な学習の時間でこのような探究学習を行うことは、学力向上に相関関係があることが示されており、OECDも探究と学力向上の関係性を評価をしています。なにより生徒たちにとって、学校で学んだ知識が地域の環境問題や社会の課題を考える中で役に立つという経験は、印象的で心に残るものです。子供たちから「探究により自分の考えが変化した。」「自分の考えをもって課題に挑むことが楽しい。」という声があるように、探究は魅力的で価値のある時間とも言えそうです。また、より高い学年になるにつれ、生徒は社会参画意識や企業とのつながりを求めるようになり、地域活性化やキャリア教育にもつながります。

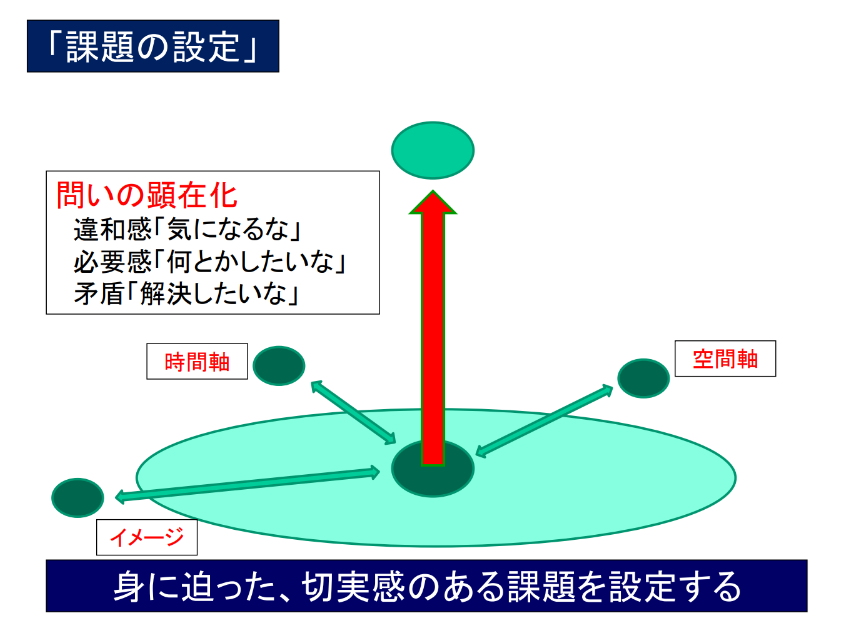

探究のプロセス

探究のプロセスでは「課題の設定」と「整理・分析」に苦手意識を持つ先生が多いようです。探究における課題は、4つのプロセスを繰り返すなかで更新されるものであり、その過程は子供に委ねればいいというものではなく、先生の意図的な関与が重要なのだと思います。問題状況への違和感や理想へのあこがれを先生が適切に設計してあげることで、切実感のある課題が生まれてくるのです。例えば、身近な問題は意外と気が付きにくく、「地域の川が汚れている」という問題状況に気が付くためには、昔の川や他の地域の川、物語にある川と比較することで、目の前の川が汚れていることに気が付くことができます。そこから「何とかしたい」という切実な課題意識に変化していくのです。その中で「どんな言葉を使うか」と「仲間がいること」が重要であり、言葉を使うことで問がクリアになり、仲間がいることで自分の想いが自分だけのものでないとわかり、確かな課題になるのです。

探究の4つのプロセスは何度も繰り返され、発展的に変化していきます。例えば、徐々に対象が絞り込まれていく、対象となるエリアが地域・国内・世界と広がっていくといった具合です。先生においては、これまで行ってきた単元の設計を言語化してみることや、自分で単元を作ってみる経験が大切で、探究の設計における再現性につながるものと思います。

カリキュラムにおける探究の価値

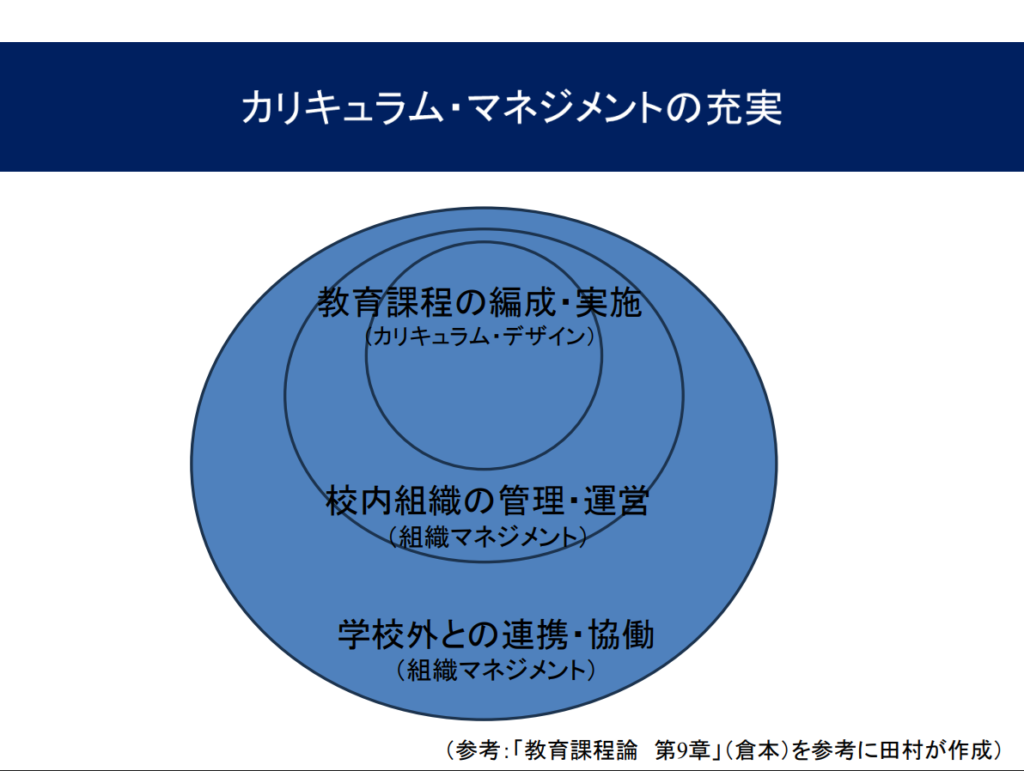

カリキュラム・マネジメントには3つの側面があります。キーワードは、①必要な教育内容の組織的配列②PDCAサイクルの確立③人的・物的リソースの活用です。そしてその充実を図るための要素としては、まず教育課程の編成・実施が中心にあり、その周辺に校内組織の活用と学校外との連携・協働があります。どれも重要なことですが、教育課程の編成、つまりカリキュラムのデザインがすべてにつながる肝になります。

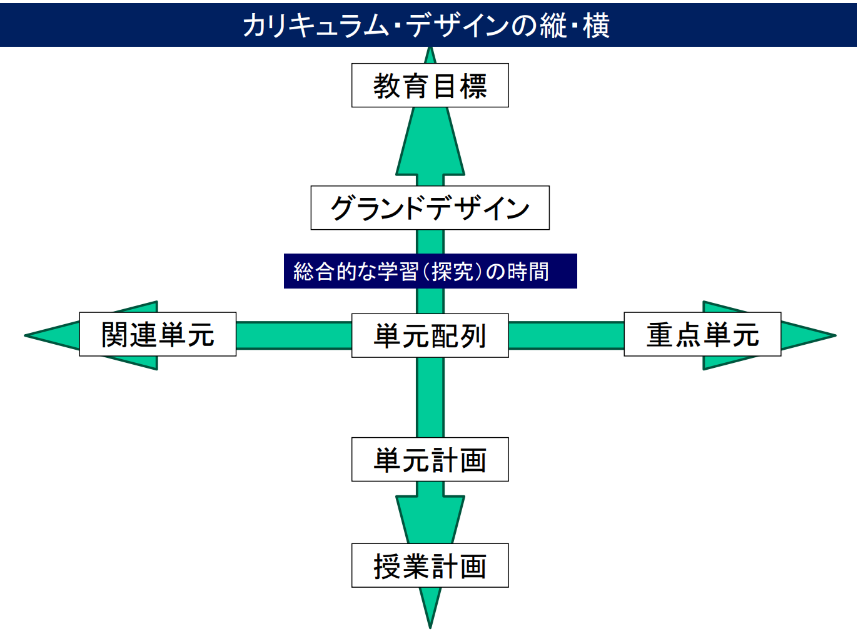

カリキュラムのデザインは縦と横で考えます。教育目標を各授業計画に繋げる「縦」の考え方では、総合的な学習の時間との関係を図ることが学習指導要領の総則で示されています。さらにそれを各教科と関連付け、各学校の重点単元とつなげることを意識する「横」の展開を単元配列表で俯瞰的に考えていきます。重点単元とのつながりを1年間通して実施するのはハードルが高いので、学期ごとに少しずつフォーカスすることから実施するといいでしょう。また教科横断という点では、教科で学んだ知識を総合で活用・発揮するという「教科→総合」のパターンと、総合的な学習の時間で扱った学習対象の情報を教科で利用する「総合→教科」のパターンに整理しておくと、具体化するイメージを持ちやすいのではないでしょうか。

田村学先生からのメッセージ

日々、熱心に子どもたちの指導に当たっておられる先生方に心より敬意を表します。また、週末にも拘らず、こうしてセミナーに参加いただいていることにも感謝申し上げます。探究は、学校のみならず地域社会にも大きな変革をもたらします。先生一人ひとりのチャレンジが、子どもたちだけでなく、地域社会、日本全体に好ましい影響をもたらす可能性があるのです。無理のない範囲でともに力を合わせて努力してまいりましょう。

田村先生講演に関するQ&A

Q:探究学習を推進していく上で、教職員の指導力向上が必須だと考えますが、教職員の声としては、「探究」は自分の専門外。「探究」と「受験」と比べた時に探究が軽視されがちだったりしてなかなか進みません。アドバイスをお願いします。

A:探究に積極的ではない先生方の足並みを揃えるために心がけることは、インパクトと手だてと手応えを用意することです。インパクトとは、「探究はこれからの社会で必要」、「入試でも重要になっている」というような衝撃を与える要素。そのうえで少し関心がでてきたら、例えば「こんな思考ツールを使えば総合のディスカッションがうまくいきますよ」という手だてが欲しい。そして手応えは「いつも発言しない子が発言した」、「地域の方との活動で活躍した生徒がいた」などの実感が湧くような情報があると前向きになってくれるのではないでしょうか。探究では、先生が子供たちに指導するのではなく、子供に寄り添い一緒に探究していくという姿勢が伝わると良いと思います。

Q:今日は教育委員会からも多数ご参加いただいています。教育委員会の視点で「探究学習」を支援する方法を教えてください。

A:教育委員会がどんな方向性を打ち出し、具体的なアクションを起こすかは非常に大事だと思います。探究に積極的にチャレンジしていくという明確なメッセージを教育計画や教育指針で打ち出し、そのうえで研修、コンテスト、イベント開催などの事業に繋げている教育委員会の事例もあります。その際に、学校や生徒がやりやすい環境を整えてあげるという視点が大事です。ヒト、モノ、カネの支援もそうですし、学校に協力してくれるという企業や地域社会の情報を提供するなど、先生方の後押しとなるような包括的な支援があると学校は嬉しいと思います。

Q:生活科で「探究学習」を行うにはどうしたらよいでしょうか?

A:低学年の生活科と3年生以上の総合的な学習では、学びの質が違うことを意識したほうがよいでしょう。総合的な学習の時間では問題解決に重点が置かれ、探究のプロセスのように行動を意識的に分断して考えることが必要になります。一方で低学年で行われる生活科では、子供たちの想いや願いに重点を置き、表現や思考が一体的に行われる特徴があります。そのため問に執着したり、探究のプロセス毎に分断して行うような学習は合いません。低学年では楽しく学べるような学習の展開を意識すると良いと思います。

Q:課題設定の自由度が高すぎて、国際問題のこと、地域のこと、自身の将来に関わることなど、本当にバラバラな課題を探究していました。課題設定は、やはり子供も自身が見つけるよりも、先ほどのように課題を教員側が仕掛けていき、クラスで同じ課題に向かって課題解決を図っていく方がベターなのでしょうか。

A:課題設定で大切なことは、誰が設定するかではなく、最終的に子供たちが本気で解決したいと思う課題を設計できたかどうかです。そのうえで気を付けていただきたい点は、先生にかかる負荷とそれに対応する指導力や体制のバランスです。今回のケースのように、バラバラな課題に取り組むということは、それだけ指導の難易度が上がるということです。これに対して先生が十分なケアをできなければ、良い探究とはなりません。子供たちに任せるか任せないかという議論ではなく、全体のバランスを考え、目の前の子供たちにとって何が最善かを考えていただきたいと思います。

Q:中学校で探究学習を行う上で、ファーストステップを教えてください。

A:ファーストステップで重要なことは、いきなり難易度を上げた取り組みを行わないことです。新しいことを一から始めるのではなく、あるものを活用するという方が良いと思います。例えば、2年生のキャリア教育で職場体験の機会がありますが、そうした機会を活用することもできますし、修学旅行での体験を利用して、探究学習に結び付けるということから始めるのが良いと思います。